新华网太原10月28日电(王浩庆、蒲思静)提到山西省大同市,你会如何形容?在社交平台上搜索“大同”,既有市井烟火、俗世奇人,又有高端民宿、时髦街区,也有古朴城垣、人文情怀。

文旅江湖风云变幻,大同却“火得持久”。今年国庆中秋假期,大同市省外游客接待量创新高,人均停留时长由过去的0.9天跃至3.3天。“艺术范”“时尚范”成为大同市的热搜词条。

文旅融合的“大同范”究竟如何炼成?大同市如何优化服务、丰富供给、创新业态,文旅出圈的流量密码在哪?大同市的古城、街巷、民宿里,各有答案,却殊途同归。

服务走心:在关键小事中传递城市温度

大同古城墙下,北京游客李先生将烟头仔细装入特制的灭烟袋。“这个小袋子很实用,既环保又方便。”在他看来,一个灭烟袋,折射的是一座城市的用心。

漫步文瀛湖景区,沐浴午后暖阳的游客正在智慧座椅旁给手机充电。“逛累了坐下歇脚,还能充电,太贴心了。”来自西安的大学生王悦感叹,这些细节让她感受到大同市的温暖。

文瀛湖景区内的智能座椅。新华网 发(大同日报社供图)

走进大同古城东南邑历史文化街区的一苇书坊,读书角里座无虚席。带扶手的座椅、可调节的台灯、隐蔽的充电接口,每个细节都为读者精心考量。书坊主理人说:“我们想让每个走进这里的人,都能找到最舒适的阅读方式。”

真正的文旅服务,是让游客忘记“服务”的存在。在大同,“宠客”不是形容词,而是可拆解、可量化、可考核的“微项目”。

从“烟头不落地”到“智慧座椅”,从人性化阅读空间到无障碍设施覆盖,大同市用无数个“精细服务”,将“游客”转化为“家人”。正如网友所言,“在大同,连空气里都飘着人情味。”

东南邑街区里的直饮水装置。新华网 发(蒲思静 摄)

大同市的周到服务,“宠”着游客、通着民心、透着文明,增添了一处又一处温暖的风景。华严寺升级多语种服务体系,线上售票支持5种外语界面与30余种货币支付。浑源县推出的“宠客大礼包”涵盖免费门票、讲解、停车等六项服务。

“宠客”要到位,不仅需用心,还得有办法。大同市推出的智慧旅游公共信息服务小程序“畅游大同”,整合了景区景点、酒店民宿、攻略游记、美食小吃等多项功能,游客只需轻点手机屏幕,就能轻松规划行程,享受一站式旅游服务体验。

大同市还在云冈石窟等景区建成120个5G-A基站,将下载速率提升至每秒2200兆,即使客流高峰也能支撑4K超高清视频秒传。“网速与美景同在线”成为大同市的新口碑。

“文旅竞争已进入细节制胜的时代。我们不仅要让游客玩得开心,更要让他们在细微处感受到尊重和关怀。”大同市文旅局负责人说。

中国·大同旅游发展指数显示,今年“金九银十”期间,大同市主要景区游客满意度达4.51分(满分5分)。游客评论中,“讲解”“体验”成为高频词。大同古城片区投诉量同比下降67%,游客满意度升至98%。“灭烟袋”登上微博同城热搜,话题阅读量破1200万。

深度体验:在城市更新中延续文脉

“大同City Walk去哪里,古城街区东南邑。”这是自媒体平台上对大同市的高频推介词。旧巷潮街、新晋地标……游客争相在社交平台上赋予它一个个标签。

东南邑历史文化街区位于大同古城的东南角,占地面积约为整个古城的1/8,坐落着17处不可移动文物院落、15处历史保护建筑和51处织补院落。这些院落由蔡家巷、正府巷、广府角、李怀角等街巷连接,保留着北魏时期的“目”字形里坊格局。

然而,曾经的这里并不是这番景象,危房众多,道路泥泞,混乱不堪。2021年,东南邑历史文化街区更新项目正式动工。

“修复之初,我们对街区的建筑、街巷等进行详尽测绘,石雕、木刻等全部拍照留档,力求还原这片街区的历史风貌。”华夏江鸿文化旅游开发有限公司策划负责人、东南邑项目策划石磊说。

俯瞰东南邑历史文化街区。新华网 发(受访方供图)

2023年7月,东南邑开街迎客。青砖灰瓦的老房子变为艺术空间、咖啡书吧、美学商店,让这片独具特色的漫游式生活街区迅速在社交媒体“出圈”,吸引游客纷至沓来。

今年上半年,东南邑接待游客近150万人次,成为大同的城市文化会客厅。

大同市文旅局负责人表示,大同的城市更新,并非简单的旧城改造或硬件升级,而是一场围绕文旅产业高质量发展的系统性重塑,其核心在于以高水准的配套设施为基础,推动整座城市从传统的观光目的地向深度体验式的旅居生活目的地跃迁。

高端住宿配套的引入,是城市更新的关键所在。作为既下山品牌在北方落地的首店,既下山·大同酒店自9月揭幕以来便成为旅居打卡地。

既下山·大同酒店不是凭空建造,而是由历史院落修复改建而成,以现代设计语汇演绎北方民居的五进穿堂院格局,还联名云冈石窟博物院打造了云冈艺术馆。

“既下山不仅是一家酒店,更是一个微缩的文化目的地,其火爆印证了市场对‘住宿+深度文化体验’新业态的强烈渴望。”酒店负责人林海说。

游客在既下山·大同酒店拍摄的风景。新华网 发

业态焕新:在文化转译中实现内涵式发展

大同市的文旅转型,深层次上是一场文化的创造性转化与创新性发展的实践,是围绕“人、场景、生活”的系统性重建。

在东南邑,一场以“人文复兴生活”为内核的实践,正逐步构建出一个有温度、有内容、可持续的文旅业态。北魏陶俑与先锋雕塑隔空对话,传统壁画与数字艺术相映成趣。这里不再是简单的文物、艺术品展列,而是成了文化对话的场域。

“我们不求网红,但求长红。”石磊说,东南邑扎根当地文化,立足当代艺术,力争做出差异化,“将生活艺术化、艺术生活化,紧扣年轻群体消费市场,打造新型融合业态。”

一对情侣在东南邑的咖啡馆内拍摄婚纱照。新华网 王浩庆 摄

走进改造后的历史院落,咖啡的香气与茶香交织,艺术沙龙上的讨论声此起彼伏。老建筑里注入新业态,传统空间中生长出当代生活方式,真正做到了“有秩序的丰盛,有神性的烟火”。

“游客不会为包装出来的产品和业态买单,而是追求精神层面的价值认同。”石磊说,“我们要做的就是搭建平台,让文化自然生长,让创意自由流动。”

在这里,年轻人主理的商铺比比皆是,形成了充满活力的漫游式艺术生活街区,持续举办的艺术季、读书分享会、音乐会、数字艺术展等活动,形成了“一季一主题,月月有亮点”的内容节奏。

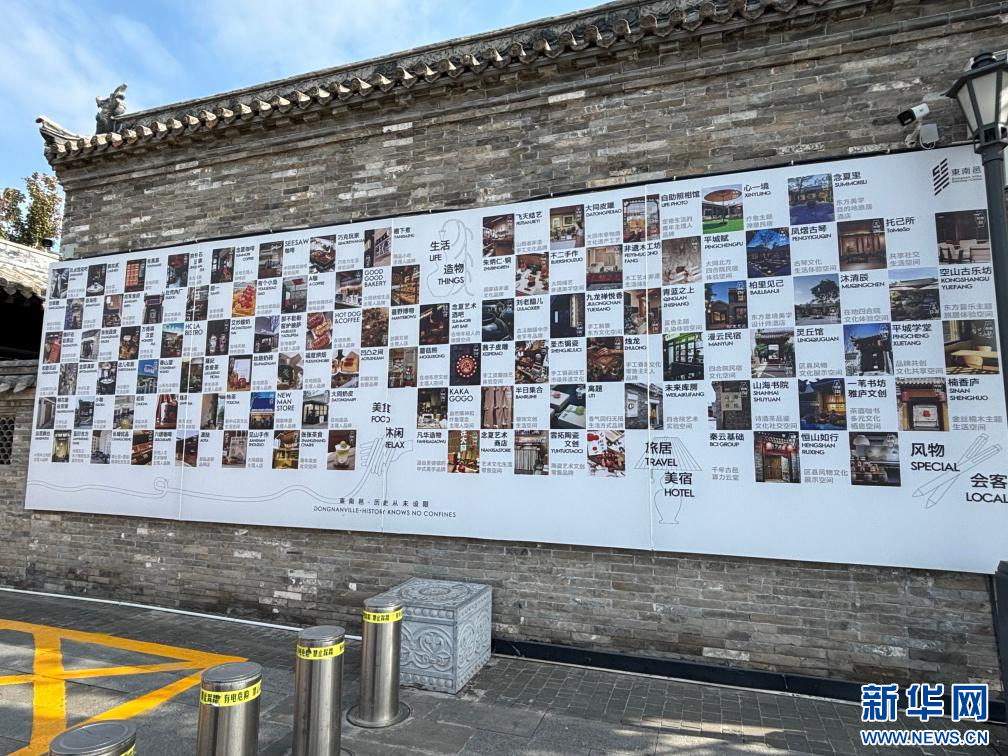

东南邑历史文化街区的内容指南。新华网 王浩庆 摄

窥一隅可见全域。云冈石窟内,数字技术让千年佛像“活”起来;华严寺里,传统建筑与现代设计完美融合;古城墙上,一场灯光秀将历史与现代连接……大同市深谙,文旅融合的生命力,在于传统文化的创新传承与当代表达。

这种文化转译的能力,让大同市在文旅赛道中脱颖而出。它既保持了历史的厚重感,又赋予了文化新的时代内涵,让千年古都在当代语境下焕发新生。

返程那天,广州游客小万仍在回味:“明年春节,我要等大同下雪再来一次,听说还有暖手宝和姜茶。”

中国·大同旅游发展指数显示,今年国庆中秋假期,大同市过夜游客量达300万人次以上,过夜游客量超六成,占比显著高于一日游的格局;省外游客占比从35%提升至60%,外国游客量同比翻番。

所谓的“大同范”,不是一句酷炫的口号,而是一种“不把细节当儿戏、不把游客当外人、不把文化束高阁”的城市自觉。

流量的密码,或许从未加密——谁能把“人”放在城市中央、放在“心”上,谁就能把“流量”写成“留量”。